SUITE

Environnement des premières émissions de télévision mécanique

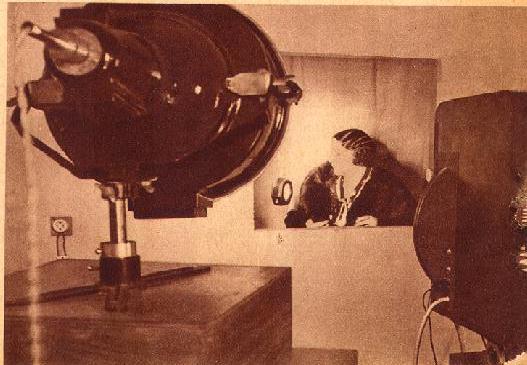

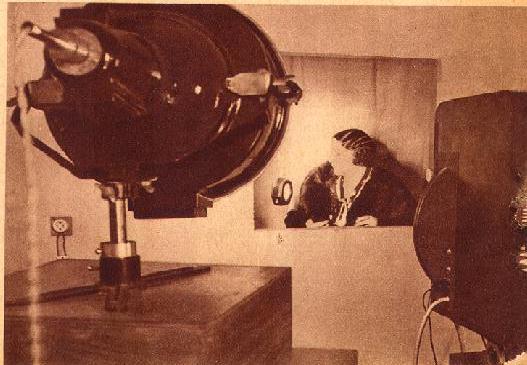

Reconstitution du studio des PTT rue de Grenelle à Paris (1935).

On distingue la caméra mécanique (à droite) et les manches à air pour le refroidissement.

(Copyright Musée de Radio France. Photo Roger PICARD).

René BARTHELEMY utilisa deux techniques de prise de vue durant ses essais. La première, baptisée 'flying spot' par les anglais, fut

la plus utilisée pour les premiers essais à 30 lignes

entre 1928 et 1932. Elle consistait à balayer le sujet

plongé dans l'obscurité totale, d'un pinceau de

lumière intense. La lumière ainsi

réfléchie, était transmise aux

cellules

photo-électriques placées de part et d'autre devant le sujet.

Pour obtenir le pinceau de lumière, on plaçait une lampe

à arc dont la lumière était dirigée soit

sur le tambour à miroir, soit sur le disque de Nipkow analyseur,

selon le type de caméra utilisée. La lumière

passant successivement par chaque trous du disque, ou

réfléchie par chacun des miroirs du tambour,

éclairait le visage du sujet.

Compte-tenu de la faible sensibilité des cellules

photo-électriques, cette technique était la plus

performante à ce moment d'évolution de la technologie.

Elle présentait toutefois un énorme inconvénient:

il n'était guère possible de téléviser

autre chose qu'un sujet dans un cadre réduit, le plus

généralement le visage et le haut du buste d'une personne

!

La deuxième technique utilisait une caméra à disque de Nipkow

pour la

prise de vue en lumière diffuse.

Cette fois, la scène ou le personnage a téléviser

était entièrement (et violemment) éclairé

et l'unique cellule photo-électrique placée

derrière le disque, recevait les impulsions de lumière

passant à travers les trous du disque.

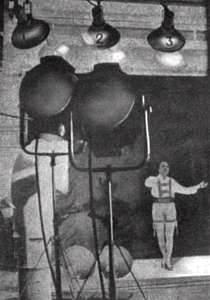

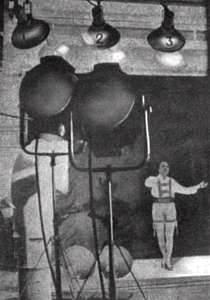

Cette technique nécessitait une très grande

quantité de lumière: 15.000 lux pour le 60 lignes,

à cause du faible rendement des cellules

photo-électriques de l'époque et les pertes

considérables de lumière dûes au disque de Nipkow.

En conséquence et pour éviter de mettre en péril

la santé des acteurs/présentateurs, le studio devait

être équipé d'un système de refroidissement

efficace!.

Il est à noter que malgré cela, la température

ambiante du studio atteignait fréquemment les 45°

centigrades lors des premiers essais!

Scéance de prise de vue au studio des PTT en 1935.

Avec la mise au point des

premiers tubes photomultiplicateurs au gain élevé en 1936, on put remplacer les

cellules photo-électriques peu performantes et augmenter considérablement

la sensibilité des caméra mécaniques. Le tube

photomultiplicateur vint à la rescousse

du 180 lignes, qui exigea à ses débuts une

quantité de lumière phénoménale (48.000

watts!)

En raison de la faible sensibilité des cellules

photoélectriques des caméras, il fallut également

étudier un maquillage spécial afin de rehausser les

traits des acteurs : contour des yeux noir, fond de teint blanc et

ocre, lèvres noires etc. à l'instar des acteurs des

débuts du cinéma.

Au cours des toutes premières expériences de

télévision, la caméra et le sujet ne pouvaient se

déplacer. Lors des premières émissions officielles

des PTT, les caméras 60 lignes, puis 180 lignes, furent

placées derrière une vitre afin que le bruit du moteur

entraînant le disque ne soit transmis. Avec la prise de vue en

lumière diffuse, les scènes se composaient d'une, puis

deux à trois personnes se déplaçant dans

le champ étroit de la caméra.

Conditions de réception des premières émissions de télévision en 30 lignes

Les premières images télévisées étaient de

très basse définition:

24 à 60 lignes (comparez avec le nombre de lignes actuelles

(625).

Ces images, malgré le manque de détails qui les

caractérisaient (ce qui n'était pas uniquement lié

à la faible définition, mais aussi au rendement des

systèmes d'amplification électroniques), enchantaient les

premiers téléspectateurs ,émerveillés par

cette image petite (quelques centimètres), rougoyante, instable et tremblotante.

Pour voir et entendre une émission de télévision

à cette époque (1930), il fallait

généralement deux postes de radio en plus du

'téléviseur' proprement dit, lequel consistait en un

bâti comprenant le disque de Nipkow et son moteur

d'entraînement avec divers réglages de cadrage de l'image

et de vitesse du moteur, enfin la lampe néon et son support.

Sur les appareils 'perfectionnés', comme la version du constructeur allemand

TEKADE

vers 1932, on pouvait visionner soit le standard anglais Baird (image

balayée dans le sens vertical) ou français système

Barthélemy.(Image balayée dans le sens horizontal). Le

changement de standard se faisait en actionnant un levier

qui basculait la lampe néon sur l'une ou l'autre des spirales du disque. Il y avait donc,

deux fenêtres de vision et l'on regardait l'une ou l'autre selon que l'on captait Londres ou Paris.

L'un des postes de radio servait à capter le son de

l'émission de télévision et était

généralement utilisé par la radiodiffusion

ordinaire en dehors des

émissions expérimentales. Le deuxième

récepteur était également utilisé pour la

radiodiffusion en temps normal, puis aux heures voulues, une voix

annonçait que les émissions de 'Radiovision' allaient

commencer.

On donnait alors des instructions pour le réglage du 'téléviseur' et la mise en marche du moteur.

Puis la voix de l'annonceur était remplacée par un bruit

ressemblant au "vrombrissement d'un gros bourdon" (sic!),

caractéristique du bruit de l'image en 30 lignes. On savait

alors, que les émissions de radiovision étaient

commencées.

Il était donc temps de connecter la lampe néon du

'téléviseur' à la place du haut parleur du poste.

Venait ensuite le réglage acrobatique de l'image, qui, dans le

meilleur des cas se déplaçait continuellement de droite

à gauche.

Après plusieurs tentatives, les plus adroits

arrivaient à domestiquer l'appareil et pouvaient enfin voir les

images orangées, tremblotantes et floues du 30 lignes se

stabiliser (a peu près!) devant leur yeux

émerveillés.

A part les bustes des acteurs que pouvaient voir d'autre les premiers

téléspectateurs?

Le laboratoire de Télévision de la Compagnie des Compteurs de Montrouge,

avec à sa tête René Barthélemy, mis au point

assez rapidement un télécinéma.

Il fut donc possible de visionner des films

avec les téléviseurs mécaniques du début des années 30.

A l'émission, le télécinéma

était une machine de dimensions imposantes qui était

équipée d'un disque explorateur spécial munis de

trous sur une circonférence et 'découpant' les images du

film se déroulant en continu devant une fente étroite.

Au sujet de la couverture de ces émissions

expérimentales, il faut remarquer que grâce aux longueurs

d'ondes utilisés à l'époque pour transmettre les

images, il était souvent possible de recevoir en France les

émissions de la BBC de Londres. En outre, les émissions

expérimentales de la Tour Eiffel, étaient reçues

en province et jusque dans le midi.

Articles de magazines

Voir la suite de l'aventure de la Télévision

Page précédente